top of page

搜尋

本週評論:教會的團組發展

香港教會的發展有其生命的週期,面對衰退前後階段,老化與流失日趨嚴重,對小組/團契(下稱:團組)的發展帶來衝擊,尤其是青少年及成青團組,教會群體的凝聚與動力亦處於倒退。 與此同時,我們面對的處境,是疫情下的虛實整合與後國安法下的信仰生活;情景是移民潮再現、政治遽變及人權自由有...

梁國全傳道

2020年10月22日

本週評論:疫情反覆下牧養的思考

疫情反覆下,正考驗教牧的智慧與膽量。不少教牧與信徒等待著有朝一日,一切事物能回復正常,便能如常聚會。現實告訴我們,即或有疫苗面市,安全而負作用甚低的普及注射,也起碼要一段年日。 對生於盛世的教牧與長執,一向習慣唯命是從,按著規矩辦事,是最穩妥的做法。然而當政府的防疫措施並非...

-

2020年10月22日

本週評論:影響青少年崇拜的社會與堂會因素

自2004年,每屆「普查」問卷完成前,最後一條問及堂會目前發展的主要困難,愈來愈多堂會選擇青少年事工作為其主要困難,過去五年更由177間大幅增加至421間(佔全港32.3%),增幅逾1.3倍。(圖1) 圖1:選擇青少年事工作其發展的主要困難的堂會比率...

-

2020年10月22日

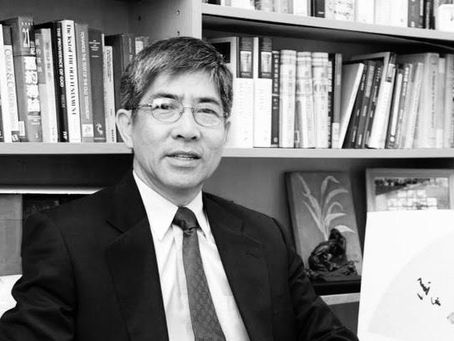

本週評論:以生命來成證召命 —— 楊錫鏘牧師

這幾天已有從醫同窗校友傳來消息,我們敬愛的老師楊醫,已到了最後一程的時刻,我們切切禱告,求主憐憫。痛聞惡耗,他於2020年9月15日星期二凌晨12時50分,息勞歸主。 中國神學研究院榮譽校牧暨訪問教授楊錫鏘牧師(人稱:楊醫)是少有的華人聖經學者以創造神學作起點,從整本聖經論...

-

2020年10月22日

本週評論:怎樣計劃來年堂會事工 ?

教會領袖通常於每年9月開始構思來年事工發展,或要為某些聚會邀約講員,或要預訂營地等。事工策劃是教會領袖要作的,所謂「不作計劃,就預計失敗」(fail to plan, plan to fail)是我們所熟悉的。 教會領袖在事工策劃方面,常犯的毛病是因循苟且,照搬上年度行事曆...

-

2020年10月22日

本週評論:在不協和中真誠同行

近日,港大醫學院精神醫學系調查有關疫情及社運衝擊,發現「73%受訪者出現中、高度或嚴重抑鬱症狀,40.9%出現中至高度創傷後壓力症狀;當中36%同時出現兩種中至高度症狀。」「24歲或以下年輕人出現較高程度症狀的比率,較其他年齡組別高。」(《明報》,2020年8月7日,A14...

-

2020年10月22日

本週評論:半路中途的教會

思考教會這個課題時,華人教會容易走向兩極:一是正面論述成功且榮耀的教會,另一則是負面論盡教會不像樣與種種醜態。 「辨證式思考」(dialectical thinking) 是筆者用作思考教會的論述,乃是「正反合」地從不同角度檢視教會。當我們觀察現今地方堂會的「實相」(as...

-

2020年10月22日

本週評論:複雜形勢下敏捷應變

香港教會面對第三波疫情,加上國安法下的移民潮及前景暗淡,不少堂會正思考怎樣應對,尋索變陣的空間。可是,人心思變,很多人過去已用腳投票表達了,問題是我們認為教會的發展已到了「窮」處的景況,還可以小變則通嗎? 古語有云:「窮則變,變則通,通則久。」意思是指當事物發展到極點、窮盡...

-

2020年10月22日

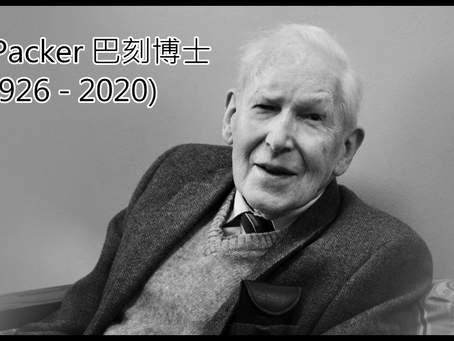

本週評論:多謝巴刻老師 ─ 為神的子民做神學

福音信仰巨人之一的巴刻(James I. Packer,1926-2020)於7月17日安息,他留下甚為豐富的信仰遺產。我們除了悼念哲者先賢之外,更重要是從他身前身後有所學習,我們才不負前輩老師的忠心教導。巴刻一生,正如慶祝他70歲而出版的書名概括 : Doing...

-

2020年10月22日

本週評論:有罪的教會

受「成功神學」深切影響的華人教會,很少談論教會的「罪惡」(sinfulness)。我們把教會不必要地理想化為「榮耀的教會」、「得勝的教會」等。探討「有罪的教會」,有助我們除掉幻想,真實而全面地理解教會的本質,並能辨識教會的偏差行為。...

-

2020年10月22日

本週評論:從「2019香港教會普查」看教牧退休潮

1. 基本數據 教牧同工流動影響堂會的健康發展。過往至今的「教會普查」,備受關注是教牧同工的流動現象。觀察歷屆「普查」中與堂會同工有關的數據,圖1描繪兩個過去從未發生的現象。 圖1:香港堂會教牧同工人數及職位空缺率 第一,是連續兩屆的教牧同工(註1)人數相若(2014年有4...

-

2020年10月22日

本週評論:從「2019香港教會普查」看聚會人數

1. 基本數據 歷屆「香港教會普查」,皆採用五組數據進行觀察,參與堂會聚會人數的多寡和升跌 (圖1) ,這些指標分別是:名冊會友人數(註1)(灰線)、居港會友人數(註2)(橙線)、出席崇拜人數(註3)(紅線)、領聖餐人數(註4)(黃線)與會眾人數(註5)(藍線),另加上推算...

-

2020年10月22日

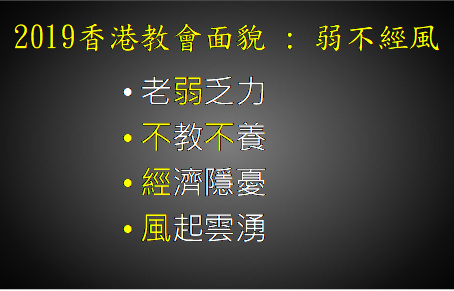

本週評論:「弱不經風」的香港教會

引言 〈2019香港教會普查〉於5月26日向外公布,筆者分享有關數據時,總結香港教會整體景況於2019年3月為「弱不經風」,這面貌尚未如實反映6月開始的「反修例運動」及2020年2月影響至今的疫情。當然,整體現象必有例外情況,有個別堂會於逆境中,仍有令人羨慕的增長。...

-

2020年10月22日

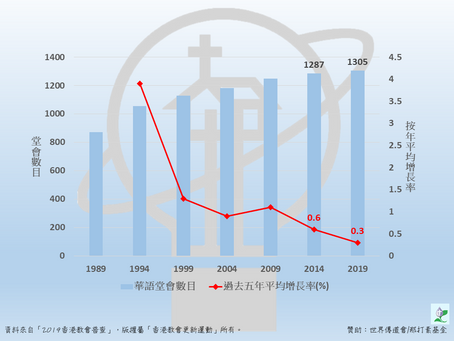

本週評論:從「2019香港教會普查」看植堂

「2019香港教會普查」(簡稱「普查」)顯示香港華語堂會的增長持續放緩。堂會數目由2014年的1,287間增加至1,305間,平均每年增長率(註1)為0.3%,低於上屆的0.6%。(圖1) 圖1:全港華語數目及按年平均增長率,1989-2019...

-

2020年10月22日

本週評論:疫情下教會的反思

疫症大流行之下,生命顯得脆弱,不能承受病毒之威脅與侵襲。不同國家,因應疫情走勢而有「限聚令」、「家居令」等,禁止公眾集會(包括宗教活動),要求人與人保持社交距離。歷史上,2020年也許是首趟全球百分之九十或以上教會因為疫情而暫停復活主日的實體聚會。...

-

2020年10月22日

本週評論:家庭牧養的失誤 (2020年版)

華人教會大多標榜與高舉「家庭」價值,然而真實的堂會生活卻是「拆散」家庭。就以崇拜為例,一家人返到聚會場地,成年信徒入去大堂,同一時段兒童與青少年則被安排到副堂或其它房間,各自各崇拜或主日學時段。如堂會提供多堂次崇拜,父母可能返早堂,而其成年兒女則返午堂聚會。一家人返同一間教...

-

2020年10月22日

本週評論:疫情下的團契更新

大疫之下,信徒間的真實相見大幅減少,限聚令下,彼此之間,不只口罩的阻隔,還有「1.5米」的距離。在這些日子,我們的關係容易變得疏離,在虛擬世界中可以見聲不見人,上線代表已經「出席」。 在這個多變不定(VUCA)的時代中,面對隨時出現的不確定,身心容易感到恐懼與不安,個人及群...

-

2020年10月22日

本週評論:疫情下的復活見證

疫症大流行之下,生命顯得脆弱,不能承受病毒之威脅與侵襲。歷史上,也許是首趟全球百分之九十或以上教會因為疫情而暫停復活主日的實體聚會。今年復活節對全球及本港信徒,別有一番信仰的意義。 空無的墳墓 已故的蘇南洲社長戲言不少教牧與信徒為「古墓派」,因為他們的視野只專注於探究墳墓,...

-

2020年10月22日

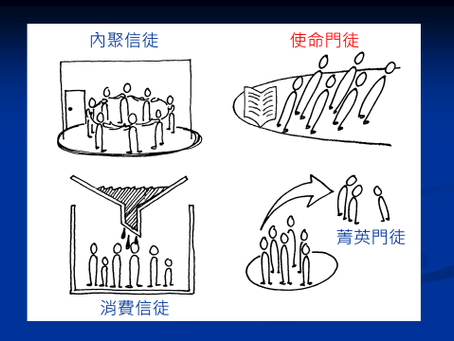

本週評論:疫災中的使命門徒

「耶穌又對他們說:「願你們平安!父怎樣差遣了我,我也照樣差遣你們。」(約二十21) 復活基督向現場門徒宣告的一番話,正好說明了我們怎樣在當下病毒肆虐的全球中,一起實踐國度使命。基督、教會與世界,一向呈現互動而不可分割的關係。...

-

2020年10月22日

本週評論:危亂中的決策

一場武漢肺炎,正考驗不同領域的領導能力,如何於不確定的形勢下作決策。 有論者以「暴風雪」(blizzard)形容當前的大流行。暴風雪過後,預期有12至18個月進入「冰河世紀」。倘若有人天真地認為內地疫情已退,病毒很快就會消失,一切事物就會回復正常,這些人很大可能是一廂情願的...

-

2020年10月22日

bottom of page